5月25日に幕張メッセで開催された日本地球惑星科学連合2025年大会(JpGU2025)の高校生セッションにおいて、高校2年の徳田君、孫君と高校3年の前君が、それぞれポスター発表をおこないました。発表の内容は下記のURLからご覧頂けます。

https://www.sakaehigashi.ed.jp/schoollife/club/science_s/2025/04/

4月に本校に入学し、理科研究部に入部をされた高校1年の北原さんも、5月25日に開催された高校生セッションを含むパブリックセッションに参加をしました。そのときの参加記を紹介致します。

【高校1年 北原さんによるJpGU2025の参加記】

日本地球惑星科学連合2025年大会(JpGU2025)のパブリックセッションに参加をし、高校生セッションでの先輩方のポスター発表の見学や口頭発表の聴講をしました。専門的な学問に関する研究者の方々の説明を聞いたり、直接お話したりすることができ、非常に貴重な経験をさせて頂きました。

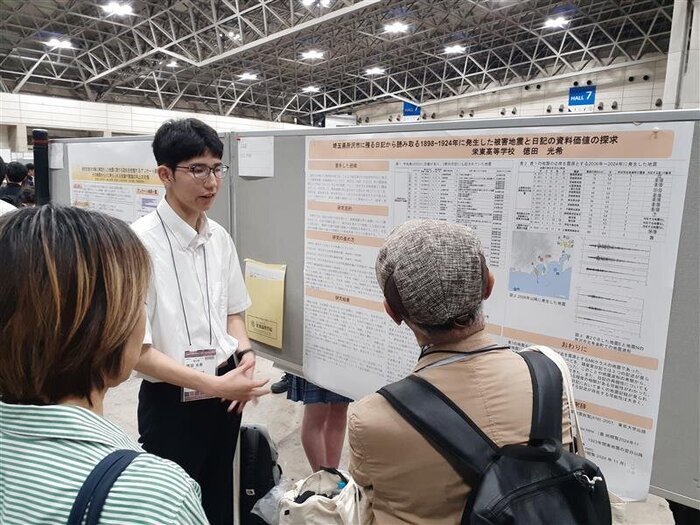

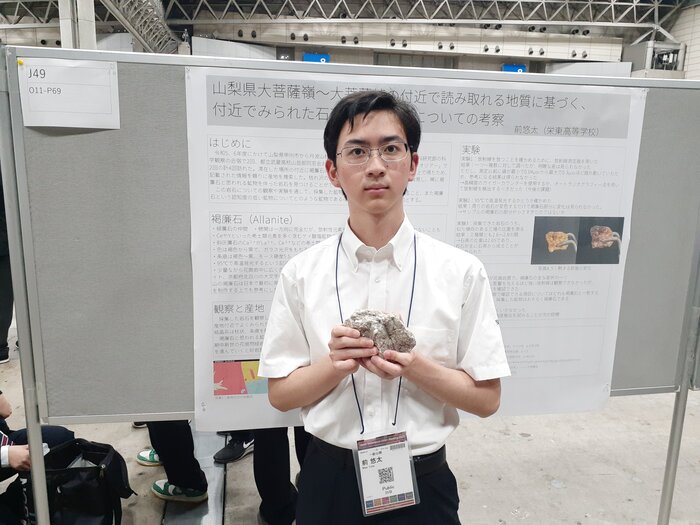

高校生ポスターセッションでは、活躍されている研究者の方々から助言をもらっている先輩方の姿や、研究者の方々と議論する姿に憧れを抱きました。私は、歴史地震研究会主催の第42回歴史地震研究会(豊岡大会)でポスター発表をさせて頂く予定ですので、先輩方のように頑張りたいという思いが強くなりました。1923年に発生した関東地震の千葉県印西市に残る記録を研究対象として、文献の調査を進めており、先輩方や先生にご助言を頂きながら最大限努力し、学会での発表を成功させたいです。

パブリックセッションの1つ「地球・惑星科学トップセミナー」で講演をされた井出哲教授の「揺れない地震の話」では、私や本校の先輩方が取り組んでいる歴史地震学と別の視点でアプローチをしている研究で、地震活動について20世紀末以降から見られるスロー地震のお話でした。スロー地震とファスト地震は異なるプロセスで起きていて、スロー地震は流動や拡散によって起き、ファスト地震は破壊や波動によって起きているため、スロー地震はファスト地震と比較して非常に観測しにくいという説明が印象的でした。

発表の中で、地震予知は1965年から1978年にかけて行われていたが、難しいことが分かったため、2017年から地震対策を行うようになったという説明がありました。地震予知が何故難しいのか、また若年層の防災意識を高めるためにどうすればいいのか疑問に思いました。分不相応だとは思いながらも教授に質問したところ、前者は2009年イタリア・ラクイラ地震に関連した科学者に対して有罪判決がくだされたため困難になり、後者については「防災意識を持つことが正しい」という日本の考え方がそもそも間違っているのではないか、とラテンアメリカと日本を比較して教授の見解を御教授くださいました。

パブリックセッションの1つ「変動帯と地質と文化」で講演をされた中島健先生の「教育実践から見た地質と災害文化ー自然災害との向き合い方をどう教えるか?」では、先生のご出身地である滋賀県膳所市の地形や、先生が中学校や高校・地域で行われた防災教育についての説明を拝聴しました。先生も地震の研究を行っていたというお話をされていたので、私が今研究対象としている、関東大震災に関する石碑についての意見を伺ったところ「石碑がある場所を結ぶと、断層が見えてくる可能性がある」ということを教えていただきました。本校の理科研究部顧問である荒井賢一先生に相談したところ、次の研究課題にすることを提案されました。

パブリックセッションの1つ「国際海洋学の10年ːSDG 目標14の推進に向けた今後の展望」は私の研究している分野とは異なりますが、興味があったので拝聴しました。現在、海洋予測方法として、アルゴフロート・係留ブイ・海面高度・黒潮等が用いられていますが、アメリカ合衆国を始めとした研究に積極的だった国からの研究支援金が減り、SDGs 目標14の達成が難しくなったこと知りました。

また、学問における研究者の多様性が求められていることを再認識させられました。例えば、性別、出身地域、年齢において偏りがあると、知見も偏ってしまいます。この問題は、「変動帯と地質の文化」での久田健一郎教授の講演「戦後の地学教育の変遷-文化地質学と身の回りの地学-」でも述べられていました。このことより、国際海洋学だけにとどまらず、様々な分野で研究者の多様性が求められているのだと考えました。

JAXA 高校生向け講演会では、GCOMについての説明に惹かれました。GCOM-Cは、光や熱赤外をもとに温度を測れ、GCOM-Wでは、人の目に見えない、電波をもとに水分量を測ることができます。これらを駆使して、環境問題となっている地球温暖化のデータを取ることができるそうです。

会場では、本校40期生で在学時代に理科研究部で地震の研究に取り組んでいた上村先輩とも、交流を持つことができました。先輩が在学中に研究したことや、大学院で学んでいる専門性の高い内容等を伺いました。まだ一部しか理解することができなかったので、次回お会いすることができる時までにはもう少し知識を増やせるようにしたいと思います。またお会いできることを楽しみにしています!